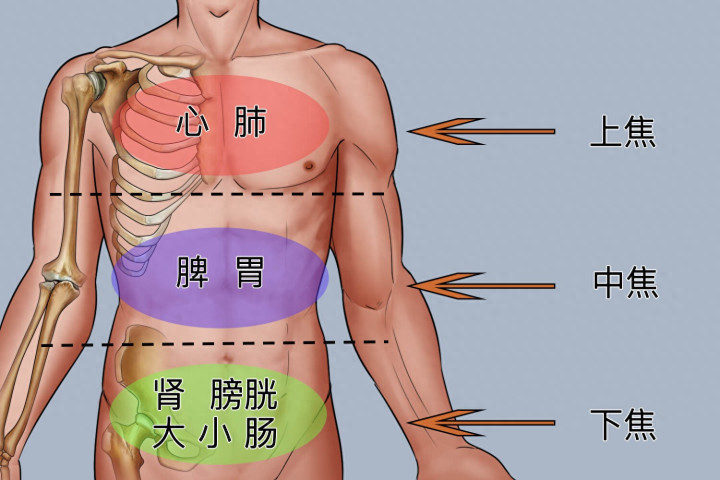

咱们常说的湿气重,在中医里其实分上、中、下三焦,不同部位的湿气,表现和调理方法都不一样,今天就给大家好好说道说道。

先说说上湿,也就是上焦这块儿,大概就是胸部以上的位置。湿气在这儿安了家,人就容易觉得脑袋晕乎乎、沉甸甸的,有时候还头重脚轻,浑身不得劲儿,提不起精神。嗓子里也总像有东西堵着,痰特别多,咳又咳不干净。这是因为水湿停在了胸府,就像往口袋里塞了团湿棉花,胸口会觉得闷胀,尤其是躺下的时候,这种憋闷感会更明显,因为躺下后湿气不容易散开,憋得更厉害。

对付上湿,中医常用泽泻汤。这方子特简单,就两味药:泽泻和白术。泽泻这味药性子甘淡,能把身体里的水湿通过小便排出去,就像给湿气开了个排水口,所以是主力。白术呢,有点甘苦味儿,能帮着脾胃干活,让脾胃运化水湿的能力变强,从根源上减少湿气生成,算是泽泻的好帮手。这两味药搭配着用,一边排水,一边健脾,双管齐下,就能把上焦的湿气慢慢赶出去。

再看中湿,也就是中焦,主要是脾胃周围。脾胃就像家里的 “灶台”,负责消化吸收食物,如果中焦湿气重,就好比灶台受潮了,火力跟不上,消化功能就会受影响。人会觉得肚子胀,有时候还隐隐作痛,没胃口,吃点东西就恶心,甚至想吐,口水也变多。大便也不成形,稀稀拉拉的,有的还会拉肚子。这时候看舌头,舌苔往往是白滑的,这在中医里多是中阳不足的表现。中阳就像脾胃里的 “小火苗”,火苗弱了,水湿就运化不了,停在体内还可能往上犯,让人咳嗽,有的人心慌心悸也可能跟这有关。

调理中湿,苓桂术甘汤是常用的方子。里面有茯苓、桂枝、白术、炙甘草四味药。茯苓是主角,能帮着脾胃把水湿化掉,还能渗湿利水。桂枝和白术性子温燥,就像给脾胃添了把柴,能温通阳气,让湿气更容易被运化。桂枝还能管住往上跑的水气,对缓解咳喘也有帮助。这方子也是既治当下的湿气,又调脾胃的根本,慢慢把中焦的湿气压下去。

最后说下湿,也就是下焦,主要和肾有关系,也叫肾湿。下焦湿气重,最明显的就是腰和膝盖总觉得酸软无力,就像长时间干活累着了一样。脚或者小腿容易水肿,一按一个坑,半天弹不回来。这是因为肾阳不足,就像烧水的火不够旺,水不能变成水汽蒸腾走,只能往下流,而脚在身体最下面,湿气就容易在这儿堆积。同时,还会出现小便不顺畅,要么尿得少,要么尿频、尿急,晚上起夜次数也变多。

真武汤是调理下湿的常用方,由茯苓、白芍、生姜、附子、白术组成。这里面附子是个 “猛将”,能温补肾阳,把身体里的 “小火炉” 烧旺,让水湿能被蒸腾运化。白术和茯苓还是负责健脾利水,和之前说的一样,从源头和排出两方面下手。特别要说的是白芍,它能行血,因为湿气重了会阻碍气血运行,白芍能让气血动起来;同时,它还能中和生姜、附子的燥性,不让它们温燥太过伤了身体。

以上就是上、中、下三焦湿气重的常见表现和调理思路。不过要提醒大家,每个人的体质和情况都不一样,文中提到的药物,一定要在专业医生指导下使用,可别自己随便抓药吃哦。